“生物導彈”ADC 藥物迎來黃金時代,挑戰下一個千億市場! 來源:藥智網|唐捐 2000年,第一個ADC藥物上市,但一直不溫不火。直到2019年,FDA先后批準了3個ADC藥物(Polivy、Padcev和Enhertu),被譽為“生物導彈“的”ADC 藥物開始進入爆發期。 一、精準爆破

“生物導彈”ADC 藥物迎來黃金時代,挑戰下一個千億市場!

來源:藥智網|唐捐

2000年,第一個ADC藥物上市,但一直不溫不火。直到2019年,FDA先后批準了3個ADC藥物(Polivy、Padcev和Enhertu),被譽為“生物導彈“的”ADC 藥物開始進入爆發期。

一、精準爆破癌細胞的“生物導彈”——ADC

抗體-藥物偶聯物(antibody-drug conjugates, ADCs)就是通過化學反應,把傳統的小分子抗癌藥物與重組單克隆抗體(mAb)分子通過連接分子(linker)結合,所形成的新分子(圖1)。通常來說,這些mAbs分子都能特異性識別腫瘤特異性抗原,所以ADC技術的主要目的就是賦予一些傳統小分子抗癌藥物主動靶向的功能。

圖1. 抗體-藥物偶聯物(ADCs)結構及其組成部分要求

2000年,FDA批準了首個ADC分子,Gemtuzumab ozogamicin,用于急性髓性白血病患者的治療。該分子為抗CD33 mAb與小分子藥物calicheamicin的結合體,也被稱為第一代ADCs,但后期研究發現,與傳統化療藥物相比,Gemtuzumab ozogamicin并未顯著改善患者的生存狀態,甚至表現出更高的致命毒性。2010年,輝瑞將該藥撤出市場。失敗的原因可能是由于ADC容易受到細胞藥物外排機制的影響。

第二代ADCs更加謹慎于靶向癌抗原mAbs的選擇,從而避開第一代的缺陷,且具有更好的CMC特性。到目前為止,有兩個第二代ADC分子獲批:brentuximab vedotin和trastuzumab emtansine,其分別靶向癌抗原CD30(也稱為TNFRSF8)和人表皮生長因子受體2(HER2;也稱為ERBB2)(圖2b,c)。這兩個ADC分子也是目前為止僅有的同時被FDA和歐洲藥品管理局(EMA)批準的ADCs。

圖2. 典型的第一代,第二代和第三代ADC的結構示意圖【1】

第三代ADCs進一步優化了ADCs分子的安全性和穩定性,典型的分子如由AstraZeneca / MedImmune開發的MEDI4276(圖2d)、由Seattle Genetics開發Vadastuximab talirine(也稱為SGN CD33A;圖2e),以及由Immunogen開發的IMGN779(圖2f)。更多ADC技術發展詳情見圖3。

圖3. ADC技術發展過程中的大事件

二、新技術催生千億美元市場,國內藥企加快ADC產品布局

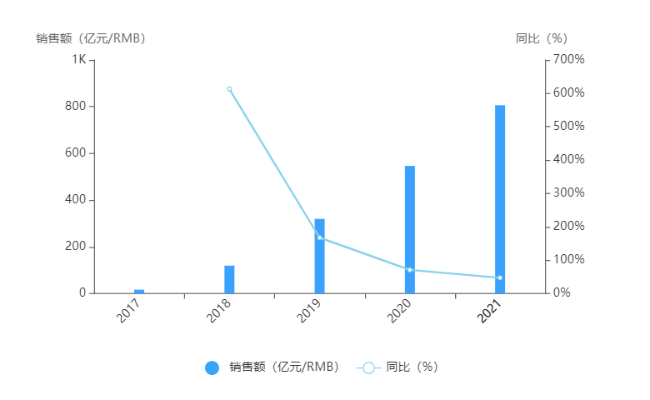

隨著ADC技術不斷成熟,產品上市節奏加快。目前已經有10個ADCs產品獲FDA批準上市, 2019-2020 這兩年共有 6 款產品獲批,其中較早上市的 Adcetris 和 Kadcyla 在 2019 年的銷售額分別為 10.81 億美元和 15.72 億美元,已成為“重磅炸彈”產品。此外,Polivy, Enhertu 和 Trodelvy 也有成為重磅 炸彈的潛力。

表1. 截至2020年底,已獲FDA批準上市的抗體-藥物偶聯物(ADCs)詳情

除此之外,國外還有30多個ADCs進入臨床開發階段(全部用于腫瘤適應癥),目前在臨床試驗中有60多個ADCs【2】。第一代,第二代和現在的第三代ADCs的功能更加均一,穩定和有效,并且具有迭代開發過程(“從實驗室到市場再回到實驗室”)。具體情況見下表2:

表2. 截至2020年底,國外已注冊臨床試驗的抗體-藥物偶聯物(ADCs)詳情

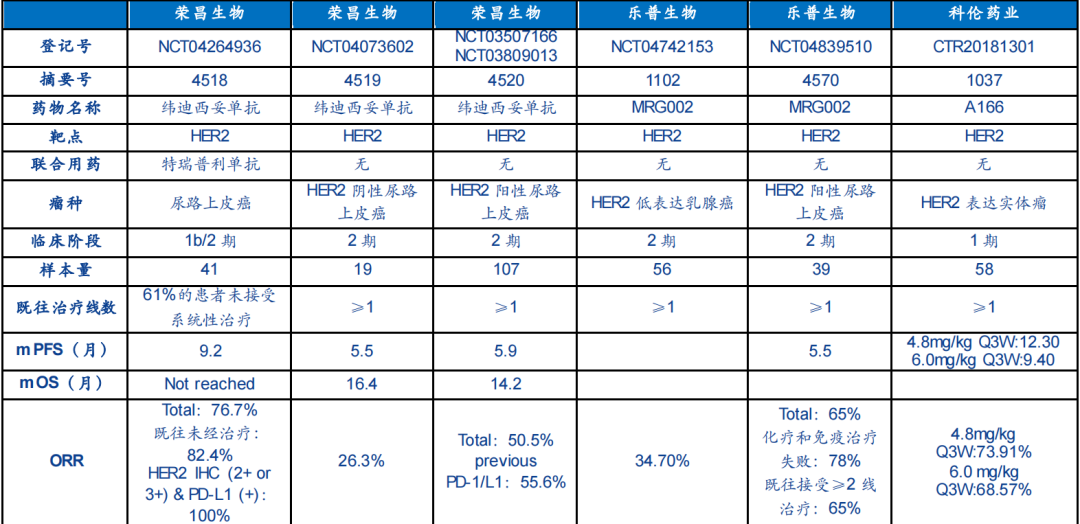

我國關于ADCs的研究起步較晚,目前進展最快的品種是榮昌生物的緯迪西妥單抗,已于2020年8月提交上市申請。就目前已披露項目來看,我國ADCs藥物的靶點較為集中,大多為已有上市許可產品的同靶點或單抗產品常用靶點,在小分子藥物端、連接物分子和偶聯方式也少有創新報道。國內從事ADC藥物開發的企業大多從單抗等其他生物藥業務轉化而來,近連兩年來產生了幾個專注于ADC技術領域的公司,如邁百瑞、聯寧生物、諾靈生物、啟德醫藥、多禧生物等。由于臨床前研究較多且難以查證,表3列出了目前國內已有臨床批件或已被受理臨床申請中的ADCs藥物開發企業及其項目【3】。

表3. 截至2020年底,國內已注冊臨床試驗的抗體-藥物偶聯物(ADCs)詳情

三、ADC藥物研發重點及難點

如上文所述,從結構上來說,ADCs分子主要是由負責殺死癌細胞的傳統小分子抗癌藥物、能夠提供靶向作用的mAb分子,以及linker三部分構成。從作用機制上來說,ADCs藥物的亮點在于靶向。所以ADCs分子的研發重點及難點就體現在不影響效能的情況下實現藥物的靶向性。所以這就不得不說到ADCs分子如何實現靶向?又是如何釋放細胞毒性部分?

簡單來說,ADCs分子發揮作用主要包括5個步驟:①ADCs分子通過血液循環,到達腫瘤細胞。②ADCs分子中的抗體部分與腫瘤細胞特異性抗原結合。③腫瘤細胞吞噬ADCs分子,并通過胞內運輸把ADCs分子遞送到溶酶體。④溶酶體降解ADCs分子中的linker,使ADCs分子中的細胞毒性部分釋放出來。⑤ADCs分子中的細胞毒性部分通過各種機制殺死腫瘤細胞。(圖4)

圖4. ADCs分子作用機制【4】

①ADCs分子順利到達腫瘤細胞的挑戰

ADCs通常通過靜脈輸注給藥,皮下給藥ADC的主要風險是linker在皮膚組織中的穩定性。由于它們在結構上與內源性IgG相似(一般為分子量約為150 kDa的大分子),因此它們的分布與IgG相似,并且會受到體內許多相同生理過程的影響。ADCs可以通過多種機制到達靶位,例如細胞旁,轉胞吞作用以及在間隙液中的擴散。其分布通常限于血漿,組織液和淋巴。對流流體流動促進了ADCs在這些生理介質之間和之間的運輸,如淋巴循環可使ADC從組織回到血液循環。由于不同組織器官的毛細血管分布及特性不同,ADCs在不同組織的分布情況各異(表4),如由于血液對流被血腦屏障完全限制,大腦是ADCs最難以接近的組織。

表4. ADCs的組織特異性分布特征【5】

②ADCs分子順利與腫瘤細胞特異性抗原結合的挑戰

ADCs被設計為與膜結合的靶蛋白的胞外域結合,靶向抗原的選擇是成功ADC的首要也是最重要的決定因素。所以基于實體腫瘤中ADCs的靶向抗原分子不同,ADCs可細分為靶向于癌細胞中過表達抗原的ADCs(如Adcetris?)、靶向于腫瘤血管系統抗原的ADCs(ProstaScint?)、靶向于腫瘤間質抗原的ADCs,以及靶向于驅動癌基因調控的抗原的ADCs(如Kadcyla?)(見圖5)。除了實體腫瘤外,也有一些針對靶向于血液學惡性腫瘤抗原的ADCs的研究。建議每個細胞10000個抗原是確保將致命的細胞毒性藥物選擇性遞送至癌細胞所需的最小抗原數。

圖5. 實體腫瘤中ADCs的靶向抗原【6】

③腫瘤細胞順利吞噬ADCs分子的挑戰

實體腫瘤治療的主要挑戰來自抗原表達,抗原表達隨腫瘤體積,異質性和治療而變化。除了特異性和足夠的表達,最佳的靶向抗原還應該刺激有效的ADC被腫瘤細胞順利吞噬(內在化)。這種內在化效率取決于抗體的選擇,抗原表位和靶標類型。據報道,某些靶標經常被內在化,而與配體的結合無關,而另一些則永久地駐留在細胞表面【7】。以前學界普遍認為ADC的抗癌功效取決于它們被癌細胞內在化的效率。然而,最近對剪接域纖連蛋白綴合的美登木素生物堿(SIP F8-SS-DM1)的研究表明,抗原的內在化水平并非要必須達到治療劑量才能發揮ADC的作用【8】。這是因為這種二硫鍵連接的ADC在實體瘤的內皮下細胞外基質處減少,并增加了腫瘤脈管系統附近細胞毒性有效負載的局部濃度,從而使藥物擴散到了腫瘤塊。

④溶酶體順利降解ADCs分子的挑戰

溶酶體順利降解ADCs分子的挑戰主要源于linker的選擇上。linker在ADC的結構中起關鍵作用,因為它的特性極大地影響了ADC的治療指數,功效和藥代動力學。ADC中的穩定linker可以維持血液循環中的ADCs分子的濃度,并且在達到目標之前不會釋放細胞毒性藥物,從而使脫靶效應最小。然而,一旦ADC被吞噬到腫瘤細胞中,linker就應該足夠不穩定以迅速釋放細胞毒性藥物。另一個關鍵的考慮因素是應將多少個藥物分子裝載到ADCs分子上,這就是所謂的藥物-抗體比率“DAR”。因此,必須優化DAR,因為附著的藥物分子太少會導致功效降低,而附著的分子過多會改變藥代動力學并進一步增加不穩定性和毒性。大多數常見ADC的DAR值接近4。

⑤免疫原性的挑戰

ADC中Abs的重要特性包括其抗原親和力,靶標特異性,良好的保留性,最小的免疫原性,較低的交叉反應性以及沿血漿的循環。通常,ADC的Ab組分的結合親和力在0.1–1 nM的范圍內。鼠抗體在第一代ADC中使用,通過在患者體內產生人抗小鼠抗體引起嚴重的免疫原性。然而,生物工程學研究發現了嵌合,人源化和完全人類抗體的發現。如今,人類使用的大多數mAbs都是人類衍生的或人源化的。除具有鼠源的互補決定區(CDR)外,人源化抗體主要來自人源。在人源化抗體中,小鼠CDR被移植或重鋪到人Fv表面和恒定區。

四、小結

隨著ADC 技術的不斷迭代和成熟,ADC 藥物在治療上取得了越來越好的成果。目前已有多款上市的ADC藥物表現出重磅炸彈的潛力,且有眾多ADC 藥物處在臨床后期。有研究機構預測,整個 ADC 藥物市場有望超過 500 億美元。

2020年3月羅氏的Kadcyla 在中國獲批上市,與此同時首個國產的ADC 藥物榮昌生物的緯迪西妥單抗上市申請已獲CDE受理,標志著中國ADC 藥物商業化元年到來。隨著越來越多創新藥企的加入,這一領域有望進入黃金發展階段。

參考資料:

[1] Beck, Alain, et al. "Strategies and challenges for the next generation of antibody–drug conjugates." Nature reviews Drug discovery 16.5 (2017): 315-337.

[2] Mullard, A. Maturing antibody–drug conjugate pipeline hits 30. Nat. Rev. Drug Discov. 12, 329–332 (2013).

[3] 抗體藥物偶聯物(Antibody-drug conjugate, ADC)的發展 | 多維海拓行研

[4] Sau, Samaresh, et al. "Advances in antibody–drug conjugates: a new era of targeted cancer therapy." Drug discovery today 22.10 (2017): 1547-1556.

[5] Malik, Paul, et al. "Pharmacokinetic considerations for antibody-drug conjugates against cancer." Pharmaceutical research 34.12 (2017): 2579-2595.

[6] Diamantis, Nikolaos, and Udai Banerji. "Antibody-drug conjugates—an emerging class of cancer treatment." British journal of cancer 114.4 (2016): 362-367.

[7] novel anti-cancer chemotherapeutics. Biosci. Rep. 35, e00225

[8] Perrino, E. et al. (2014) Curative properties of noninternalizing antibody-drug conjugates based on maytansinoids. Cancer Res. 74, 2569–2578

責任編輯:琉璃

聲明:本文觀點僅代表作者本人,不代表藥智網立場,歡迎在留言區交流補充;如需轉載,請務必注明文章作者和來源。

本文來源:藥智 作者:小編 免責聲明:該文章版權歸原作者所有,僅代表作者觀點,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表“醫藥行”認同其觀點和對其真實性負責。如涉及作品內容、版權和其他問題,請在30日內與我們聯系

客服微v信:

客服微v信:

京公網安備 11010802031568號

京公網安備 11010802031568號